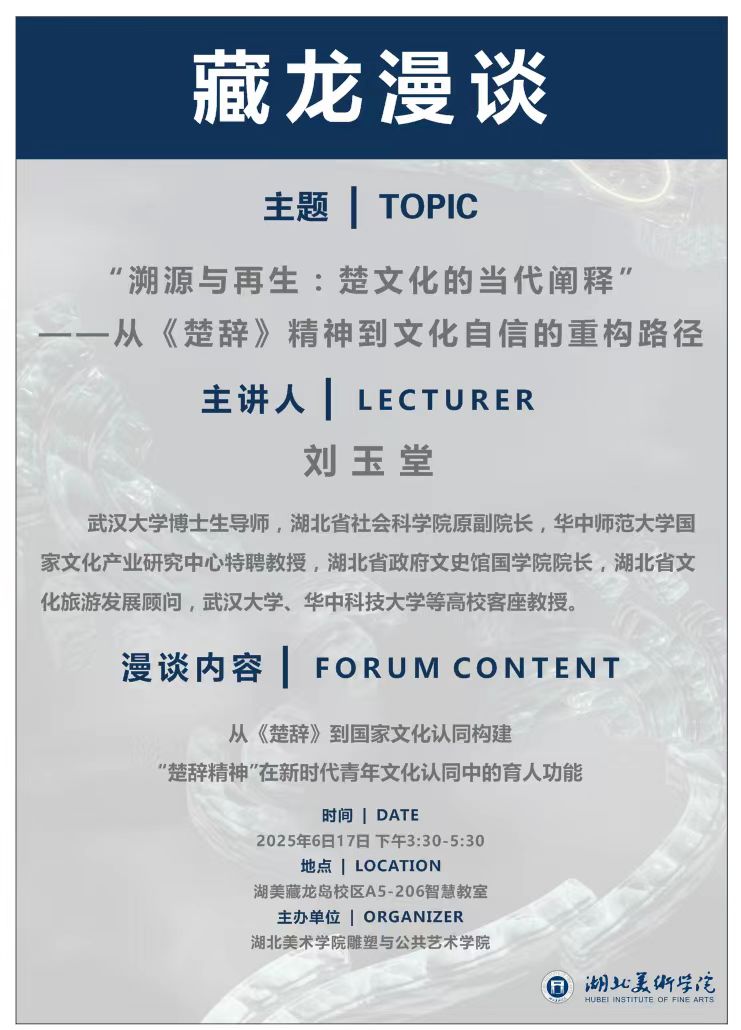

6月17日下午,中国楚文化研究权威专家刘玉堂教授莅临湖北美术学院雕塑与公共艺术学院,在A5-206智慧教室开展题为《溯源与再生:楚文化的当代阐释》的文化漫谈活动。本次活动由雕塑与公共艺术学院主办,聚焦“从《楚辞》精神到文化自信的重构路径”,吸引了雕塑与公共艺术学院、艺术教育学院等学院众多学生踊跃参与。会议由雕塑与公共艺术学院副院长谭炜主持。学院院长周彤教授、党委书记罗远红出席会议,陈洁副教授、杨华、刘义忠等专业导师参会。艺术教育学院造型艺术研究部孙国涛主任、公共课教学部鲁红霞教授、焦迪副教授,以及多位校外专家学者共同列席研讨。现场学术氛围浓厚,互动交流热烈。

刘玉堂教授从楚文化的历史演变切入,深入剖析其开拓精神及创新精神等对当代国家文化认同构建的启示。他强调,楚文化作为中华文明的重要源头之一,其蕴含的审美追求与价值理念,为青年学子提供了“连接文化记忆、激发情感共振”的精神资源。刘教授通过解读经典、分析案例,将楚文化与楚辞精神深深植入了青年学子的脑海里。

在长达两小时的漫谈中,刘玉堂教授与师生围绕“楚文化符号的现代转译”、“文化到艺术的转变”、“青年群体如何参与文化传承”等议题展开深度交流。雕公院师生结合专业特色,就楚文化元素在公共艺术中的创新应用、传统美学与当代设计的融合等实践问题与教授进行探讨,现场掌声不断。

刘教授特别围绕楚艺术中的雕塑造型进行了分享,深入剖析了其审美价值与风格特征。针对楚文化符号的当代转化问题,他结合丰富案例,从理论到实践提出了系列建设性建议,并特别以木雕镇墓兽、青铜器等雕塑形式为例,阐释了传统艺术语言的现代创新路径。 刘教授的演讲兼具学术深度与实践指导性,为楚文化的传承与发展提供了新思路。 研究生代表表示:“这次漫谈让我们意识到,传统文化不是遥远的符号,而是能够滋养创作的土壤。”罗书记在总结中指出,学院将持续推动传统文化资源的时代表达,引导青年在艺术实践中实现“精神共鸣与价值重构”。

本次漫谈作为雕塑与公共艺术学院藏龙系列学术活动的重要一环,不仅为师生搭建了与学术大家对话的平台,更以楚文化为纽带,为新时代艺术人才培养注入了深厚的文化底气。